引子:桂香满东关

初夏的扬州城总在氤氲水汽里舒展身姿,东关街的青石板凝着夜露,像一面面破碎的铜镜,倒映着天光。98号门楣的“冬荣园”匾额浸在晨光里,像枚褪色的朱砂印,百年金桂的枝桠探过粉墙,将甜香浸透整条街巷。就在这桂花深处,曾走出四位如锦瑟般各具华彩的女子,她们的人生轨迹恰似四根琴弦,在民国的烟雨里拨出绝响。

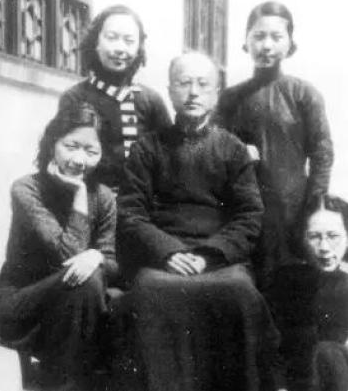

张家四姐妹和父亲张家四姐妹

1946年,张家子女齐聚上海。前排左起为周晓平(周有光之子)、沈龙朱、沈虎雏(沈从文的两个儿子)。二排左起为张元和、张允和、张兆和、张充和。三排左起为顾传玠、周有光、沈从文。四排左起为张宗和、张寅和、张定和、张宇和、张寰和、张宁和。

第一章:箫声远——张元和与昆曲情缘

大姐元和的箫声总在昆曲水磨腔里化开,氤氲成冬荣园经年不散的云烟。冬荣园的天井里,她曾看着名伶们踩着青石板,水袖翻飞如云卷云舒。父亲延请的昆曲先生是全福班最后的传人,教她《牡丹亭》时,东关街茶楼酒肆的评弹声都成了陪衬,她痴迷柳梦梅的痴情,更醉心于顾传玠在舞台上回眸的刹那——那双潋滟桃花眼,竟比戏文更教人魂牵梦萦。

顾传玠和张元和

1939年上海大西洋餐厅的婚宴上,32岁的元和望着30岁的顾传玠,看他褪去戏装后清瘦的轮廓,恍若看见柳梦梅从《牡丹亭》的工尺谱中走了出来。谁料想这场始于戏台的情缘,终究被抗战烽火改写了结局,当顾传玠换上长衫操持起柴米油盐,元和在镜前描眉的手,终究为生计染上了风霜。他们迁居台湾那日,运河水托着离舷,倒映着元和眼角未干的泪痕,也载走了冬荣园最后一声清唱。从此,那支《懒画眉》的曲牌,便成了隔着海峡的遥望。

第二章:词笔透——张允和的文心长卷

二姐允和的词笔在纳兰性德的惆怅里浸透,却在民国烟雨中开出了带刺的花。这位自幼熟背《全唐诗》的才女,总爱倚在冬荣园的藤椅上,用狼毫小楷将《饮水词》誊写成工尺谱,仿佛每个字都能谱出曲调。

周有光和张允和

她与周有光的初遇是在之江大学的九曲回廊,彼时她发间别着扬州带来的琼花,怀里的线装书页间飘落几片银杏,正巧落在他洗得发白的蓝布衫上。他弯腰拾叶时,她瞥见书页上密密麻麻的音标符号,与她笔下的平仄格律竟生出奇妙的和鸣。烽火连天的岁月里,这对璧人辗转半个中国,将《人间词话》与《国语辞典》缝进行李箱夹层。湘西吊脚楼的油灯下,她用《牡丹亭》唱词哄女儿入睡;重庆防空洞的潮湿里,她教儿子辨认甲骨文拓片。命运的重击接踵而至:小妹晓禾因痢疾夭折时,她攥着女儿绣着并蒂莲的肚兜,在冬荣园旧宅的白玉兰树下埋下诗稿;长子晓平中弹昏迷的雨夜,她跪在重庆医院的青砖地上,将《纳兰词》一页页撕作符咒;心脏病发作时,急救车的鸣笛与她胸前的翡翠坠子同时震颤,她却笑着说这声响恰似苏州评弹里的三弦过门。九十三载春秋在她笑涡里酿成了陈年花雕,揭盖时漫出的醇香里,有冬荣园的桂花、有苏州河的潮气、更有历经劫波后依然温热的文心。

第三章:墨香氤——张兆和的情书岁月

三姐兆和的墨香在沈从文的情书里氤氲,化作湘西河面上经年不散的晨雾。这位被叶圣陶誉为"九如巷才女"的佳人,在中国公学的礼堂里接住了沈从文情书的箭矢。他的信笺总带着湘西的草木气息,托尔斯泰与陀思妥耶夫斯基的名字如星子散落纸页,而她回信里,英文花体字在浅蓝信纸上蜿蜒成密西西比河的支流。

沈从文和张兆和

他们的婚姻像部跌宕的章回小说,沅陵的木屋漏雨如泣时,她将《边城》手稿压在樟木箱底,用体温焐热丈夫冻僵的笔尖;昆明郊外的防空洞里,她抱着啼哭的幼子,听沈从文用湘西方言背诵《长河》片段;而当她白发苍苍整理遗稿时,才终于读懂了丈夫笔下"星斗其文,赤子其人"的深意,也明白了自己才是那部未写完的《边城》里最温柔的注脚,是翠翠未曾唱完的山歌,是月光下永远等待的渡船,是横亘在沈从文文字江河中最柔软的汀渚。

第四章:楷书绽——张充和的异国弦歌

小妹充和的楷书在耶鲁的讲台上绽放,每一笔都带着江南园林的月影与霜痕。这个被二房奶奶抱养的幺女,在冬荣园偏院的西窗下练就了惊世的小楷。宣纸铺开时,她总爱先饮半盏雨前茶,看氤氲水汽漫过祖父张树声留下的端砚,待墨色渐浓,便提腕悬肘,让狼毫在熟宣上走出唐碑的筋骨、宋意的风神。1934年她考北大时国文满分、数学零分的传奇,至今仍在未名湖畔流传——那道解不开的微积分题,恰似命运埋下的伏笔,将她引向更辽阔的天地。

傅汉思和张充和

当她最终选择汉学家傅汉思,随他漂洋过海时,太平洋的浪涛拍打着船舷,倒映着她眼底的微光。谁又能说这不是命运最妙的安排?在康涅狄格州的深秋,她将冬荣园的桂子移栽到异国庭院,看金黄碎瓣落满傅汉思的德文诗集。耶鲁的讲台上,她用带着苏州评弹韵律的英语讲解《牡丹亭》,粉笔灰簌簌落满青衫,恍若当年冬荣园里飘落的桂雨。有学生问她为何总穿旗袍授课,她笑着指向黑板上的"原来姹紫嫣红开遍",说这是最贴身的戏服。

她的小楷如寒梅疏影,在《书谱》杂志发表的《记〈牡丹亭〉曲谱》手稿,让西方汉学家惊为天人。哈佛燕京图书馆的特藏室里,她捐赠的曲谱与傅汉思的日耳曼史诗研究并置,恰似东西方文明的私语。九秩寿宴上,她用枯枝般的手指蘸着红酒,在宣纸上即兴写下"十分冷淡存知己,一曲微茫度此生"。墨迹洇开时,窗外飘进1949年的桂花香。那一刻人们忽然懂得,这位在异国讲台绽放半世纪的女子,早已将整个江南装进行囊:冬荣园的月洞门成了她旗袍上的盘扣,东关街的青石板化作她小楷中的竖画,而那些在耶鲁校园里飘散的昆曲水磨腔,不过是她用半生时光续写的《牡丹亭》新本。

尾声:四重奏的回响

如今站在时光的彼岸回望,四姐妹的人生恰似四重奏。元和的箫声渐行渐远,化作台北夜空中的一缕云烟;允和的笑语仍在耳畔,像苏州评弹里的叮咚琵琶;兆和的烛光摇曳生姿,照亮了湘西边城的千年寂寞;充和的墨香穿越重洋,在耶鲁的穹顶下绽放成永恒的春色。她们在动荡的年轮里坚守文脉,在历史的惊涛中守护爱情,用不同的人生轨迹诠释着大家闺秀的品格。而那座冬荣园的桂花香,依旧在每年的仲秋时节,随着运河的波浪,飘向更远的远方,似在诉说:有些芬芳,永不散场。

地址:扬州市广陵区文昌中路412号

邮箱:yzmcjs@126.com

电话:0514-87331772

传真:0514-87330750

苏公网安备 32100202010103号

苏公网安备 32100202010103号